「百万円と苦虫女」

「崖の上のポニョ」

「近距離恋愛」

「スピード・レーサー」

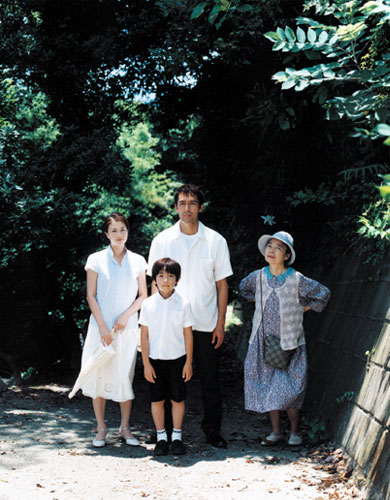

「歩いても 歩いても」

「カメレオン」

まるでカメレオンのようにいくつもの表情をもち、時折ゾッとするほど冷め切った顔を垣間見せる伍郎。疑いすら持たせず人を欺き金を稼ぐ、あてのない人生。ある日、いつもの様に完璧に獲物を騙しきった伍郎たちが偶然、拉致現場に居合わせてしまった事をきっかけに、暗い闇の連鎖が動き始めていく…。

★★★★★

・なんでこんな古臭いプロットをいまさら (いや、仰るとおり)

・しょぼいカーチェイスを見せるなよ (いや、仰るとおり)

・松田優作に引っ張られすぎ、ていうか、もういいだろ優作は (いや、仰るとおり)

・どこが変幻自在だよ、カメレオンだよ? (いや、仰るとおり)

・いや、まったく仰るとおり。なのだが、どういうわけか、非常に心に残ったのだった。見終わって時間が経っても、ちょこちょこと、いろんなシーンが思い出されて、頭に浮かぶ。こういう映画は割りと稀有。なので★5つ。このような映画の魅力を言葉で説明するのが非常に難しい、というか面倒(苦笑)

・尺のちょうど真ん中あたり、演劇一座の宴会のシーンは長回しで幻想的に描き、その後に続く暗転とのちょうど良い区切りとなっている。

(2008/07/07)

「クライマーズ・ハイ」

1985年8月12日、群馬県御巣鷹山にJAL123便が墜落、死者520人の大惨事が起こった。前橋にある北関東新聞社では、白河社長の鶴の一声により、一匹狼の遊軍記者・悠木和雅が全権デスクに任命される。そして未曽有の大事故を報道する紙面作り―闘いの日々が幕を開けた。さっそく悠木は県警キャップの佐山らを事故現場へ向かわせる。そんな時、販売部の同僚で無二の親友・安西がクモ膜下出血で倒れたとの知らせが届く…。

★★★

・音声がところどころ聞き取りにくかった。

・地方の新聞社といえども、中央の新聞社たちに負けない、いや、それを上回るジャーナリスト魂を持った男たちがいるんだぞ! と熱く語る映画。

・と、そういう構成になっているなら良かったのに。アタクシがぼんやり見ているせいか、途中までは、その乗りでグイグイ見入ってたのに、やがてそれがぼやけてしまったような気がする。とても、もったいない気がする。

・ジャンボ機が消息を絶ち、やがて墜落したとの情報が入り、俄然と新聞社内があわただしく動き出す。その社内には取材方針、経営のありかたなどに関して対立の構図があった。ここのところの動きや演出は最高。古臭いシーン、ありふれた設定なのかもしれないが、見ていて燃えてくる。企業内の対立・抗争、取材のあり方、ジャーナリズムの使命など、いろいろと盛り上がる。

・なのだけど、どうつながるのか、主人公の家族関係とか、登山仲間の友人の死とか、セクハラをする経営トップとか、最後の息子に会いに行くところとか、どうしてこういうのを入れるんだろうと、乗りがそがれるところが多い。

・原作は知らないが、登山はこのストーリーにどれだけ関係しているのだろうか? どこが「ハイ」なのだろうか?ノリノリになりすぎて、いつしか危険性に麻痺してしまう。それがメインに伝えたかったことなのか? メインは、新聞社内で正確な報道をするべく必死で頑張る男たちの姿ということじゃないのか? 良く分からない。

(2008/07/05)

「ミラクル7号」

父ティーと2人で超ビンボー暮らしをする小学生のディッキーは、ガキ大将のジョニーの持つ最新ロボットペットを見て、自分もほしいとティーにねだる。しかしティーがくれたのはゴミ捨て場で拾ったゴムボールのようなものだった。が、実はそれはUFOが置いていった物体で、ふとした拍子にスイッチが入り、4本足のかわいい生物に変身。ディッキーは「ナナちゃん」と名付け、その生物の未知のパワーに期待を寄せていくが……。

★★★★★

・原題は「長江7」。どうしてミラクルに?

・チャウ・シンチーは、いっぽ後ろに引きさがり、かわりに子供と宇宙生物のおもちゃ?が前面に出され、子供向けの楽しい映画になっている。そして子供向けではあるのだが、妙に涙腺を刺激されてしまったアタクシなのだった。

・中国は格差社会化が激しいときく。沿岸部と内陸部という地域格差が大きいらしい。そして、この映画が舞台となっている沿岸部にしても、内陸部から出てきて労働力となっている人々と経済支配層になっている人々との格差がある。

・中国は共産国じゃなかったのか?共産国とは富を国民に平均的に分配するシステムを持った国ではないのか?まあ、それではやがて立ち行かなくなると察知したのだろう。小平は、とりあえず沿岸地域だけでも富国化しようとした。富国化し、その富を全国に分配しようと。

・その路線の前提となっているのは、金持ちになった人は、「自分が金儲けができたのは自分の努力もあったけれども、自分の努力だけでは実はダメで、やっぱりみんなの助けもあったからだ。自分は運が良かっただけだ。今は貧しい地方の人々にも何がしか分けてあげる責任がある」という謙虚な心情が人々に共有されていることであり、もう一つ、貧しい人でも確かな教育を受け、努力を続ければそれなりの生活を送れるようになれるという社会システムの保証であるはずだ。

・富裕層が謙虚な心情を持ち、かつ、非富裕層が教育を手がかりに向上心を持ち続ける。これは高度経済成長時の日本やアメリカにもあった2つの大きな前提だったような気がする(偉そう:笑)

・今の中国は、日本は、アメリカは? 富裕層はひたすら強欲になり、かつ、強欲であることが資本主義では美徳であり、悪いことではないと開き直り、謙虚な心情を失っているのではないか。そして、非富裕層が寄る辺とする教育さえも、富裕層でなければ手が届かなくなってしまっているか、あるいは教育自体の意味が失われてしまい、学校の勉強など社会では役に立たないとのスローガンが蔓延しているのではないか。

・この映画ではチャウ・シンチーは建設労働者をしている。建設途中のビルの鉄筋の上から高層ビルが林立する大都市を眺めるシンチーの瞳は実に悲しみに溢れていた。ここあたりの10秒ほどのカットで、どどどっと涙が出た。少林サッカーのパロディだろうが、そのズック靴のボロさが痛々しい。

・貧しいシンチー父は息子にはせめて良い教育を受けさせたいと、高額な学費にもかかわらず息子を有名校に入れている。教育によって出世が可能だとまだ信じている。その有名小学校内の小学生社会がまさに格差社会。金持ちの子供は見事に強欲で、貧しい子やデブの女子を侮辱しまくる。

・そこにミラクル7号がかかわってくるわけだが、はたして・・・。邦題が意味を持つとすれば、貧民層の子である主人公が成長するためのミラクルは、ミラクル7号の超能力なのか? もっと身近なミラクルがあるではないかということか?

・チャウ・シンチーの立ち位置が嬉しい映画でした。シンチーの映画の中で一番かも知れない。

(2008/06/30)

「インディ・ジョーンズ / クリスタル・スカルの王国」

1957年.相棒マックに裏切られ、スパルコ率いるソ連工作員の魔手から危うく逃れたインディ。大学も強制休職となり街を出ようとしていた彼に、マットという若者が声をかけてきた。いわく「伝説の古代秘法“クリスタル・スカル”を手に入れられる」という。その言葉を信じ、インディはマットと共にペルーへと向かう。そこでようやくクリスタル・スカルを手に入れるものの、待ち構えていたスパルコたちに捕らえられてしまい……。

★★★

・アタクシは「スターウォーズ」にも「バック・ツー・ザ・フューチャー」にも「ハリー・ポッター」にも「ロード・オブ・ザ・リングj」にも特別な思い入れがないだが、それと同様、「インディ・ジョーンズ」にも思い入れはないのだった。絶対、このシリーズは欠かせないとか、そういう意気込みはまるでなし。

・予告編の段階で、ジョージ・ルーカスとスピルバーグが並んで宣伝し、日本語でお楽しみにみたいなことを言っていたのだが、ルーカスの首の肉のたるみが気になって、見る気がそがれていたのだった。

・Are you really a professor? -- Part time.

・ハラハラドキドキのCG画像のいくつかが構図的に「キングコング」を思い出させる。ハラハラドキドキを狙うと同じ発想が出てしまうということなのか、影響を受けているということなのか?

・核実験のシーンは、そりゃないだろう(笑) スピルバーグには是非とも引退する前に、ヒロシマかナガサキをリアリスティックに描いた映画を撮って欲しい。相当なものになると思う。

・ケイト・ブランシェットには文句なし。

(2008/06/27)

「神様のパズル」

双子の弟・喜一が、突然海外旅行へ行ってしまった。残された基一は、弟とは正反対の学力・性格。弟の代返をするためにゼミに出席する基一。ある日、担当教授から、不登校の女子学生・穂瑞沙羅華をゼミに参加させるようにとの無理難題の指令が下った。天才さゆえに大学側も持て余し気味という穂瑞。弟のためと割り切り、少し彼女に興味もあったので、彼女の自宅まで行ってみることに。 会って話すうちに、彼女の不思議なパワーに引き込まれていき、思わず、究極の疑問「宇宙をつくることはできるのか?」を彼女にぶつけてしまう。翌日、なんと彼女はゼミに現れた!究極の疑問は大成功だった。しかし面倒な事に、基一は穂瑞と同じチームで、宇宙がつくれることを立証しなければならないことになるのだが…。

★★

・劇場の音声トラブルが2回。途中で照明がつき、煌々とした明かりの中、画面では無音の映像が流れる。そして、その度にバイトと思われる女の子が客席に向かって、謝罪の言葉を泣きそうな声でアナウンスする。客席には、僕を入れてオッサンが2人だけ。

・併設施設のボーリング場で、火災報知器を押すいたずらが原因だったらしい。火災発生と同時に全施設の照明が自動で点灯すると。劇場側は、入場料を返却すると共に、無料招待券を配布、さらには最後まで一応上映してくれると。

・劇場のバイトと思われる女の子が、トラブルがあったが最後まで上映しても良いでしょうかと切々と半べその声で訴え、どうしようかと俺と知らぬオッサンが、がらんどうの劇場内で互いに目配せし合って確かめるという、なかなかシュールな展開に、映画の中のシュールな展開が追い討ちをかけ、得がたい経験ができた(映画2本分の料金も、ポイント分も儲けたし)

・画像では良く分からないが、ヒロインの女の子は物理学の天才という設定の女の子で、服装はジャージ、自分のことを「ボク」と呼ぶ、しかも胸の谷間ばっちりの巨乳。これはよろしい。一方の市原隼人も役柄にあっていると思う。

・三池崇史も、まあ三池監督だから、こういう方向で引っ張っていくんだろうなあと。終盤の「寿司くいねえ」には笑った。そういうコメディなんだからと。

・だが、エネルギッシュにハチャメチャをやりながら突き進むラブコメを狙っていたのか? ならば違うと思うのだが。後半部がそういう乗りになっていくのに、妙に前半がごちゃごちゃしている。ラブコメになるにはヒロインが暗い。はじけるのが遅い。結果として、後に残るものがないし、印象深い画面もすくなかった。

・これは脚本のNAKA雅MURA(「どろろ」、「スキヤキウェスタン ジャンゴ」)と製作の角川春樹のあたりがピントスレを起こしていたからのように思われて仕方ない。

・序盤に出てくる加速器のCGは、暗い画面のおかげでアラを隠していたからかも知れないが、妙に迫力があった。

(2006/06/17)