「剱岳 点の記」

明治40年、地図の測量手として、実績を上げていた柴崎芳太郎は、突然、陸軍参謀本部から呼び出される。「日本地図最後の空白地点、劔岳の頂点を目指せ」―当時、ほとんどの山は陸地測量部によって初登頂されてきたが、未だに登頂されていないのは劔岳だけだった。柴崎らは山の案内人、宇治長次郎や助手の生田信らと頂への登り口を探す。その頃、創立間もない日本山岳会の会員も剱岳の登頂を計画していた。

★★★★

・上の写真では感動が分からないとは思うが、大画面で見ると圧倒的な印象を与えられる。

・ストーリー的にはあまりたいしたことがないし、感動も薄い。音楽もクラシックだけで地味だ。だが画像だけで、その中で物語が信仰しているのを見ているだけで、プラス何かがずしずしと伝わってくる。いや、音楽がクラシックだけというのもプラスに働いている。

・香川照之はこれと「ディア・ドクター」で、また何か賞を獲得するだろうと思わせる。

2009/7/10

「レスラー」

“ザ・ラム”のニックネームで知られ、かつては人気を極めたものの今では落ち目でドサ廻りの興業に出場しているレスラー、ランディは、ある日、ステロイドの副作用のために心臓発作を起こし、医者から引退を勧告されてしまう。馴染みのストリッパー・キャシディに打ち明けると、家族に連絡するように勧められる。長らく会ってない娘・ステファニーに会いにいくが、案の定、冷たくあしらわれてしまって…。

★★★

・子供のときから「明日のジョー」という金字塔的作品に繰り返して接し、影響を受け続けてきた人間からすると、どうしても「ロッキー」にせよ、この「レスラー」にせよ、安っぽく見えてしまう。これはどうしようもないインプリンティングなので、仕方ないのだ。

・だが、ミッキー・ロークは素晴らしい存在感だった。

・娘との大事な、大事な、ほんとに大事な約束をポロリと忘れてしまう情けなさには、同情を超えて、心の底から震えるほどの共感を感じた。こういうところに深く共感するような経験がある自分が恥ずかしいと言えば恥ずかしいのだが。

2009/7/8

「ヱヴァンゲリヲン新劇場版 破」

汎用ヒト型決戦兵器エヴァンゲリオンに乗ることで、自ら戦うことを選んだ碇シンジ。大きな運命を託された14歳の少年の物語は、ここから未知の領域へ突入する。綾波レイと人気を二分するヒロイン、アスカがエヴァンゲリオン2号機に乗って参戦。加えて魅惑の新ヒロイン、マリが登場する。謎の敵性体“使徒”とEVAシリーズの戦いは新エヴァンゲリオン仮設5号機の参加で、さらに激しくエスカレートしていく。スクリーンに続々と展開する、誰も見たことのないバトルシーン。驚異のスペクタクルの興奮は、未知の物語へとつながっていく。

★★★(★)

・公開3日後の6月29日に劇場に行った。平日の最終なのにほぼ満員。祭りと化している。このような経験は、前には1度きり。「ヱヴァンゲリオン新劇場版 序」の公開のときだけだった。

・このようなエネルギーがあるだけでも、この作品は評価できる。

・突然、「太陽を盗んだ男」からの曲が流れ出してびっくり。「今日の日はさようなら」(?)や「翼をください」が流れたときにはニヤリとした。

・めがね娘のキャラクターが妙に乾燥しているのには良い意味で裏切られた。

2009/6/29

「守護天使」

「チェイサー」

街では連続猟奇殺人事件が起こっている頃、元刑事でデリヘル嬢の斡旋を生業としているジュンホは、彼の元から行方をくらませた2人の女の行方を探っていた。その手がかりを握る男を見つけるも、探りを入れさせたデリヘル嬢ミジンも失踪。だが偶然ジュンホは疑惑の人物ヨンミンを見つけ、捕獲する。すると警察でヨンミンはとんでもない告白を始めた。「女たちは自分が殺した。そして最後の女はまだ生きている」と――

★★★★

・見終わった後、ずしんとくる。ハッピーエンドにしてくれよと言いたくなるが、そこはそれ、仕方ない。

・犯人役、追いかけるデリヘル派遣業の男の役、女の役、その娘の役のいずれも、非常に上手い。感心した。

・夜の韓国の街の空気が伝わってくるような画質、その中での状況の切り取り方、映し方なども良く、2時間があっという間に過ぎた。

2009/6/17

「スター・トレック」

ジェームズ・T・カーク(クリス・パイン)が宇宙艦隊に入隊して3年。USSエンタープライズに乗ることに成功したカークだったが、船内のトラブルメーカーになってしまう。それが気に入らないスポック(ザカリー・クイント)は、カークを船から追い出そうとするが……。

★★★

・パラレルワールド化したことでTVや旧作との整合性を特に意識せずとも良い状態でストーリーを構築したのはうまかった。

・さすがにこの時代の特殊効果技術でエンタープライズ号を見せられるとわくわくしてくる。

・「007」、「バットマン」、そして「スタートレック」と、シリーズ物のリセットがいずれもうまくいっているところは、さすがハリウッドだと感心した。

2009/6/15

「ハゲタカ」

世界金融危機 前夜。日本のマーケットに絶望し、表舞台から姿を消した天才ファンドマネージャー・鷲津の元に、かつての盟友・芝野が現れる。中国系巨大ファンドが買収に乗り出した、大手自動車メーカー「アカマ自動車」を危機から救ってほしい、というのだ。日本を代表する大企業「アカマ」の前に突如現れたのは、“赤いハゲタカ”こと劉一華(リュウ・イーファ)。豊富な資金を背景に、鷲津を圧倒し続ける劉ら中国ファンドの真の目的とは!?

★★★

・見た直後は良いかと思ったが、2ヶ月以上たった今は何の印象も残っていない。なぜだ?

・思い出した、高良健吾の役どころ(格差社会の冷徹さをまともに喰らって屈折していく若者)は役者の雰囲気もあって良かった。

2009/6/10

「お買いもの中毒な私!」

「ラスト・ブラッド」

「セブンティーン・アゲイン」

「重力ピエロ」

「スラムドッグ$ミリオネア」

「グラン・トリノ」

「ザ・バンク -堕ちた巨像-」

「愛のむきだし」

「ウォッチメン」

「悲夢」

ある夜、別れた恋人を追って車を運転していたジンは、追突事故を起こす。しかし、恋人を見失わないよう再び車を走らせたところに酔った男が飛び出してきて―そこで彼は目覚める。落ち着かないジンは、救急車のサイレンに誘われるように車を走らせ…そこで見たのは夢で見た事故の光景だった。道路の監視カメラの映像から警察に拘束されたのはランという女性。夢遊病の彼女は、ジンの夢に呼応するように、現実に行動を起こしていた。

★★★★

・普通では考えられないファンタジーの設定で男女関係の深層を描くキム・ギドクの映画は、見た1時間後からズシリと効いてくる。

・美術系出身だけあって、小道具からセット全体、そして舞台となるソウルの古い町並みに至るまで雰囲気が濃厚。

・韓国人の役者たちが韓国語で話し、オダギリジョーが日本語で話し、普通に話が通じ合っている。最初は面食らう。が、テーマがコミュニケーションであるとするなら、この実験も許されるし、深い意味もありそうだ。日本語と韓国語の両方をまったく知らない人が、一番、良い鑑賞ができるかもしれない。

・夢を題材にした映画の場合、「夢か現実か」を軸にストーリーを組み立てるのが普通だが、本作では夢が別の人間を通して現実化するところがミソ。このアイデアは面白く、ドラマが生まれる。男(オダギリ)にとって嬉しい夢は、ヒロインの女にとっては最悪の現実となる。男は、夢を見ないようにとギリギリに苦しむはめになる。

・だが、夢を見ないようにするためにどうするかというと、ひたすら眠らないという方法に出るのであるが、ここが弱く、その後の映画がコメディなのかシリアスなのか曖昧になっていく。眠らないようにと、テープでまぶたを留めて目を開け続けるというのは、どうなのか?

・蝶のイメージが出てくるが、これは胡蝶の夢が下敷き。

・白と黒、夢と現実、男と女など、様々な対比がイメージとして出てくるが、その意味付けまでは、一回見た限りでは追えなかった。

(2009/4/1)

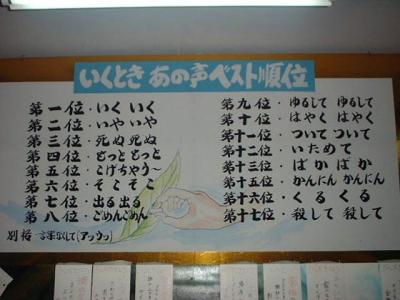

いくときあの声ベスト順位

「フィッシュストーリー」

2012年、彗星の地球への衝突が5時間後に迫り世界が終わろうとする中、ターンテーブルから日本のパンクバンド“逆鱗”が1975年にセックス・ピストルズのデビューに先駆けて放った最後のレコード「FISH STORY」が流れる。1982年、その曲を聴いた気弱な大学生は、いつか世界を救うと予言され、2009年、正義の味方になりたかったコックと共にシージャックに巻き込まれた女子高生の未来は…。

★★★★

・伊坂幸太郎原作。「アヒルと鴨のコインロッカー」、「死神の精度」に続いて3作目か? 5月には「重力ピエロ」も控えている。確かにストーリー・テリングが映画的。積み重ねたエピソードが終盤にかちゃかちゃとパズルのように組み合わさっていくのは、見ていて気持ちいい。とは言え、この映画の場合のパズルの組み立ては、ある意味、行き当たりばったりである。それは原作者も、映画の作り手も、承知の上だろう。奇妙な(つまり論理的でない)つながりが、つながって、地球が救われることになるのだと。その点で、つながりが稚拙だと言う批判は的を射ていない。

・フィッシュストーリーとは、魚の話ではなく、「大ぼら話」という意味らしい。

・4つ(以上)の時代を並行的に進行させていく構造だが、理解しにくいところはほとんどなかった。4つの時代のうち、1975年の逆鱗によるレコーディング前後の話に一番尺が割かれている。画像にある二人がいい味を出している。

・この映画には、露骨に嫌なヤツが3人ほど出てくるが、意地悪なことに、そのうち一人にしかザマアミロといった制裁が加えられない。制裁を加えられるのが、2012年の場面で出てくる傲慢男。残る、1980年ごろの傲慢大学生と1975年のレコーディング・ディレクターには、たいした仕返しは描かれない。しかし、その点でのカタルシスがないことにより、甘く苦いリアリティが出ている。

・多部未果子の目つきには、中毒性がある。この4月からの朝ドラが楽しみだ。

・原作がそうなのか、いろいろと細かい、過去の映画のオマージュが出てくるのも面白い。

(2009/3/23)